第9回もっと、おいしい家庭菜園! 畑の土づくり

第9回 もっと、おいしい家庭菜園! 畑の土づくり

みなさん、こんにちは!

園芸研究家の矢澤秀成です。

みなさんにとって

野菜づくりの1番の楽しみって、なんですか?

大きくなる野菜の姿を見るのは

もちろん楽しいけど、

やっぱり収穫、「食べておいしい!」が

1番じゃないでしょうか?

そこで、前回の「培養土」に引き続き

「土」の話をしたいと思います。

やっぱり「おいしい野菜を食べたいなぁ〜」と思ったら

「土」にこだわることが大切!

そこで、今回第9回は、

家庭菜園で、もっとおいしい野菜を育てるための

「畑の土づくり」についてお話しします。

まずは、基本的なポイントを

おさえましょう。

目次

1:庭の土では野菜が育たない?

野菜に限らず、

「植物がよく育つ土」を作りたいと思ったら、

まず、森の土を思い出して欲しいんです。

森の土をよ〜く観察すると、

小さな塊で構成されていることに気づくと思います。

サラサラでも、コチコチでもない。ふかふかの土です。

落ち葉が腐葉土となり、

動物たちのふんなどの動物性堆肥とも混ざり合っています。

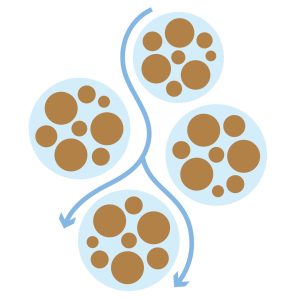

前回の「培養土」でもお話しましたが

森の土のように植物が育つ土の場合、

「団粒構造」がしっかりしています。

なので、水はけも保水性もよく、

空気も栄養もたっぷり含んでいます。

ところが、一般的な庭の土は、

ふかふかの土ではないし、

団粒構造が見当たらない場合がほとんど。

だから、庭の土で家庭菜園を始めるには

土づくりが必要なのです。

2:庭の土から畑の土へ!

これまで1度も畑として使っていない土ならば、

植物性堆肥の腐葉土と、

牛ふんなどの動物性堆肥を1:1に混ぜたものを

庭の土に50%ぐらい混ぜましょう。

※割合は、実際の土の状況によって調整が必要です。

昨年も畑として利用した土ならば

25%ぐらいでいいですよ。

以後、毎年25%ほど、

腐葉土と堆肥のミックスをすき込んで

良い土の状態に育てていきましょう。

3:堆肥の選び方

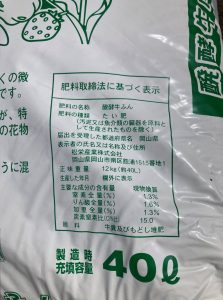

動物性堆肥には、牛ふんの他に、馬ふんや豚ぷんがあります。

一般的に使いやすいのは、牛ふんだと思いますが

商品によって含まれる牛ふんの量がちがうし、

おがくずやバークが混ざっているものもあるので

容量と価格だけでなく、

袋の裏側をしっかりチェックして

成分を見比べて選んだ方がいいですよ。

4:化学系肥料の考え方

「長く家庭菜園を楽しみたい!」と思うなら

化学系肥料は最小限に抑えて、

有機質系の腐葉土や堆肥を

しっかり混ぜていくのがオススメです。

なぜなら、化学肥料に頼りすぎると

1年目は、いっぱい収穫できても、

2 年目以降、徐々に土が痩せて 、

収穫量も徐々に減ってしまうからです。

化学肥料は悪いものではありません。

今年、はじめて植えたナスを

それなりにたくさん収穫しようと思えば

化学肥料という選択は非常に有効です。

でも、化学肥料に頼って土づくりをなまけると

土が弱くなってしまいます。

ちなみに私の畑には化学系肥料を使いません。

理由はね、野菜のウマさがちがうから。

ナス1本、キュウリ1本の味に打ち震えますよ(笑)。

5:ふかふかの土に育てよう!

植物がよく育つ「ふかふかの土」に育てるには、

土を耕すと同時に、腐葉土と堆肥を混ぜること。

耕すことで土の中に空気が入るので、

根がよく育つ土になります。

その前の準備として

私は、毎年3月頃、

「苦土石灰(くどせっかい)」を

1平方メートルあたり500gぐらい

畑全体にパラパラとまいています。

苦土石灰には、粉状と粒状のものがありますが、

粒状だと風で飛ばないので使いやすいですよ。

苦土石灰を、ざっくり説明すると

苦土がマグネシウム、石灰がカルシウムです。

マグネシウムは、花や実を育てる栄養素(リン)の

吸収を助けてくれます。

カルシウムは、病気に強い植物を作ってくれます。

さらに、苦土石灰は土のpHも調整してくれるので

苦土石灰をまくことで植物の育ちやすい環境が整う訳です。

土を耕して腐葉土と堆肥を入れる作業は、

種まき、または植え付け前に毎回、行いますが、

苦土石灰は年1回、秋か春のどちらかに行うのが普通です。

また、苦土石灰は植え付け1か月ぐらい前にまくと良いので、

ご自分の育てたい野菜の成育時期と相談しながら

タイミングを調整してくださいね。

6:畝を作ろう!

「畝」は作った方がいいです。

家庭菜園だから必ずではないんだけどね。

畝とは、畑の土を高く盛り上げて作る栽培床のこと。

畝を作ると水はけが良くなるし、

野菜ごとに畝を作ることで

管理しやすくなります。

ちなみに、畝を作ることを「畝立て」と言います。

土の状態や育てる野菜によって

適する畝の高さはちがいます。

特に、水はけが悪い場所は、

ちょっと高めにして水抜けを良くします。

水はけの良い土地を好むサツマイモなんかは

畝の高さ15〜20cmぐらいに高くしますね。

マメ類は強いので畝立てしなくても大丈夫。

ジャガイモ の場合も、土寄せするので

畝立てしにくいのですが、

いずれも、特に水はけが悪い土地であれば

畝立てした方がいいですよ。

その土地の、水はけ状態をしっかり見て、

畝の高さを考えましょう。

7:連作障害を知って植える野菜を選ぼう!

同じ場所で、同じ科の野菜を連続で育てると、

特定の栄養素だけが吸収され続けるので

土の栄養バランスが崩れ、生育に支障が出ます。

このことを「連作障害」と言います。

しっかり土壌改良してあげれば、

大概の場合よくなるのですが、

できれば、ナス科のトマトを植えたなら

次の年はウリ科のキュウリにするとかね、

別の科の植物を植えてあげるのがベストです。

2つの畝を作って交互に入れ替えて植える、

または、ひたすら異なる科の植物を選んで

輪作を続ければ連作障害 になりにくいです。

もちろん、堆肥等をしっかり入れて

土づくりを丹念に行うことでも

連作障害は低減できますよ。

ご自分で判断できなかったら

「去年これを植えたけど、今年これを植えていいですか?」と

お店で相談するといいですよ。

投稿日:2022年7月27日