第65回運命の「バラ」を見つけよう!

みなさん、こんにちは!

園芸研究家の矢澤秀成です。

待ちに待ったバラの季節がやってきましたね。

バラの庭は、みんなの憧れ!

「私も、いつかバラを育てたい」と

ひそかに思いをつのらせている方も、

きっと、たくさんいらっしゃるでしょうね。

そんなあなたが運命の「バラ」にであえる季節が、今です。

5月下旬から6月にかけて、開花したバラ苗が販売されるので

好きな色、好きな形、好きな香りのバラを手にいれて

大切に、大切に、お世話していきましょう。

ということで、第65回は、

「バラ」の開花苗の選び方とお世話の仕方についてお話します。

1:開花苗(2年苗)の選び方

バラの苗をよく購入される方は

4月中下旬から販売される「新苗(1年苗)」を購入されると思います。

新苗は、花もつぼみもついていない状態で販売されるので

どんな花が咲くのか、よく知らないと選びにくいですよね。

それに比べて開花苗(2年苗・鉢植え)は、花を見て買うことができるので

好きな色、形、香りを確かめられるし、

ある程度、大きくなっているので育てやすい。

初心者さんにもオススメです。

気をつけたいのは、苗の選び方。

台木の上に穂木を接ぎ合わせているのですが、その接合部分が

できるだけしっかりした苗を選ぶことが大事です。

触ってみてグラグラしないかどうかチェックしましょう。

また、根の近くに「こぶ」のようなものが

ない苗を選ぶようにしましょう。

2:開花苗を購入したら

購入した開花苗は、ひと回り大きな鉢に植え替えるか

お庭の花壇に植えましょう。

(植え方については、第56回「初めてのバラ栽培」をご参照ください)

花壇に植える場合、この場所で大丈夫かどうか不安な場合もあるでしょうが、

失敗を恐れず、まず植えてみましょう。

あまり生育がよくないなと思ったら来年、移動することもできますからね。

植木鉢で育てる場合は、ひと回り大きい鉢に植え替えましょう。

バラ専用の植木鉢に植えるのもいいですね。

土は、バラ専用の培養土を使うと安心です。

肥料については、もともと土の中に初期肥料が入っているので、

追肥で調整しましょう。追肥のタイミングは、花が終わったあと、夏剪定の頃になります。

3:植え付け時の注意点

購入したばかりの苗は、まだ根が張っていないので、

強い風が吹くと倒れちゃう危険があるんです。

だから、支柱を立てた方がいいと思います。

それから、私は、接ぎ木した部分が土に埋まらないようにしています。

埋めてしまっても、そんなに悪い影響はないんですが、

埋めてしまうと、下の方から出てきた芽が、

台木から出ているのか、接ぎ合わせた上の穂の品種の芽なのか、

どっちか分かんなくなるから出しています。

もしも、台木から出てきた芽だったら取り除いてくださいね。

4:夏場の水切れに注意!

植木鉢で育てる場合、植え替えたら最初はたっぷり、

上から水をかけてあげましょう。

その後、夏場は3日に1回ぐらいを目安に水やりしましょう。

夏場に水が切れたら、バラは萎れてしまいます。

1回萎れると、先端が焼けてしまうなど生育に悪影響があるので

萎れる前に水をあげてほしいと思います。

夏場は、ちょっと油断すると水切れになるので、

特に植木鉢の場合は、よく見てあげてくださいね。

花壇に植えている場合、私は、まったく水をやらないです。

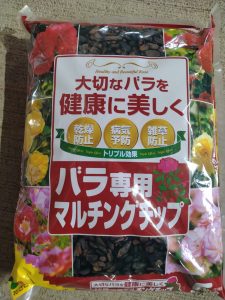

足元には腐葉土を敷いたり、バラ専用のマルチ資材を使ったりして

保湿性を高めていますが、あとは

よっぽどの日照り続きでない限り、雨におまかせしています。

5:花を楽しんだら花がら摘みを!

買ってきたバラ苗の花が咲き終わったら、

花がらを摘み取ります。

花がらを取らずにいると実がついてしまい、

実に栄養が吸収されるので秋の花に影響が出るんです。

だから、花を楽しむバラの場合は実をつけないように

花が終わったら切ることを忘れないでください。

このとき、どこで切るかが大事なポイントになります。

基本の覚え方は「3・5・チョキン!」

花のすぐ下の茎に3枚葉が出ます(ひとつの節に3枚の葉っぱがついています)。

さらに、その下に5枚葉が出ます。

3枚葉、5枚葉を確認して、5枚葉の上でチョキン(カット)します!

これが基本ですが、

全部が全部「3・5・チョキン!」ではないのです。

開花苗は、まだ若くて葉の数が少ないので、

「3・5・チョキン!」で切ると、下の葉がゼロになる可能性もあります。

下の葉がどのくらい残っているか、葉の状態を見て、

3枚葉だけで切る、または、

終わった花だけカットして3枚葉も5枚葉も残すなど、

考えながら切ってくださいね。

もちろん、花がきれいに咲いている間に切って、

花瓶に入れて楽しむのも良いですよ。

その場合も、下葉が残るようにしましょう。

また、花びらが落ちやすい品種の場合は、

地面が花弁だらけになってしまうので早めに切った方がいいでしょう。

このように、バラは品種によって、

お手入れの方法が異なるのできちんと調べるようにしましょう。

また、花の性質や、カットした場所からどのくらい伸びるかなど、

最初の1年間は、しっかり観察することも大事ですよ。

6:害虫予防は、しっかり!

1番気をつけたい害虫は「ゾウムシ」。

次が「アブラムシ」、「カミキリムシ」、「チュウレンジハバチ」ですね。

ゾウムシは、花のつぼみの根元をキュッと刺すんですよ。

すると、花首が垂れてしまう。イヤなムシなんですが

大きさが1〜2mmしかないので見つけにくいんですね。

そこで、私は、透明なビニール傘を使って捕殺しています。

傘を反対に向けて(下に向けて開いて)、バラの木にくっつけ、

バタバタバタって何度か開閉すると

傘の中心部に何10匹か入っていると思います。

パッと見では分からないけど、結構いるんですよ。

つぼみや新葉が、いきなり下を向いて枯れたら、必ずいます。

「いない!」と思っても、きっと、いますから試してみてください。

これをするのが嫌なら、予防用に殺虫殺菌剤をスプレーしておくこと。

何と言っても、ゾウムシは1年に3回も卵を生むんです。

次の卵が生まれたら、ゾウムシを取っても取っても次が生まれてくる、よそからも飛んでくるという、ゾウムシスパイラルにハマってしまいます。

そうならないように、早め早めに対策しましょう。

次に被害が多いのはアブラムシと、カミキリムシでしょう。

いろんな病気を媒介するアブラムシは、

スプレータイプの殺虫殺菌剤をかけて寄せ付けないこと。

見つけたら捕殺です。

捕殺が難しいくらい大量発生していたら殺虫殺菌剤をスプレーします。

カミキリムシは、バラが老化すると株の中に入ってくることが多いです。

開花苗(2年苗)に入る可能性は低いと思いますが、

もしも、株元におがくずが出ていたら、

カミキリムシ用殺虫剤のノズルを、おがくずが出ている穴に挿して、

3秒ぐらいシューッと噴射します。

最後に、チュウレンジハバチ。

このハチは、バラに卵を産むんです。

気持ち悪い幼虫がたくさん生まれて葉っぱを食べ尽くしてしまうので、

私は見つけたらすぐ、スプレー式の殺虫殺菌剤をシューッとひと吹きします。

7:気をつけたい病気への対処法

気をつけたいバラの病気は

「黒星病」と「うどんこ病」です。

黒星病は、葉っぱに黒っぽい斑点が出て、

それが広がると葉っぱが落葉し、株が弱っていく病気です。

原因は、土の中の病原菌。

そのため、黒星病対策では「泥はね防止」が鍵になります。

バラ専用マルチ資材や腐葉土などを使って地面を覆う、

這うタイプのリシマキアなどのグランドカバー植物を植えるなど、

泥はね防止対策をすることで、完全に防げる訳ではありませんが、黒星病は出にくくなります。

この黒星病にかかると、なかなか治らないので、初めてバラを育てるなら耐病性のある品種を購入された方がいいと思いますよ。

うどんこ病は、花芽や葉に白い粉をまいたような斑点が出る病気。こちらも次第に株が弱っていく厄介な病気です。

また、一度、うどんこ病になると治らないので、

スプレータイプの殺虫殺菌剤を使ってしっかり予防しましょう。

私は、住友化学園芸のベニカシリーズを使っています。

しっかり予防していても、うどんこ病になることはあります。

症状を見つけたら、病変した葉っぱをすべて取り除き、

下に落ちた「うどんこ病の症状が出ている葉」も全部、

回収してゴミとして捨ててくださいね。

さらに、早めに薬散して病原菌を食い止めてあげないと

最終的に菌がつぼみに達し、花は咲くけれど、

その下には葉っぱが1枚もないという悲しい姿になってしまいます。

それでも、また来年、バラは健気に咲いてくれますので、

あきらめずお世話してあげてくださいね。

8:梅雨どきの管理について

梅雨の時期は、害虫が一番多い時期。

また、泥はねによる病気の感染にも気をつけないといけません。

それ以外にも、花びらが幾重にも重なっているような、

花びらの枚数が多い系統の花は、雨にあたると花弁がくっついてしまい、

開かなることがあるので気をつけてあげてください。

花弁の多い系統を植木鉢で栽培する場合は、

雨の日には軒下に入れてあげるなどして雨を防いであげましょう。

花壇に植えた場合は、ビニール傘を支柱にくくりつけてあげて、

濡れないようにしてあげてくださいね。

第66回目は、コリウスについてお話しします。

6月11日ごろ投稿ですので、次回もお楽しみに!

投稿日:2025年5月28日